++++++++++++++++++++++++++++++

より多くの患者さんが元気になるために寄り添う医療者さんの元気

が欠かせない!ということで医療者さんの元気を応援することを目

的として投稿しています。

感動した時とか自己成長を実感した時とか、自分の枠を出たときの

刺激は元気を生み出しますよね。そんなところを軸に展開していま

すが、さてさて、今日のお題はー・・・

++++++++++++++++++++++++++++++

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

安心離床支援器パセットウォーカー presents

(仮称)ワクワクの素

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

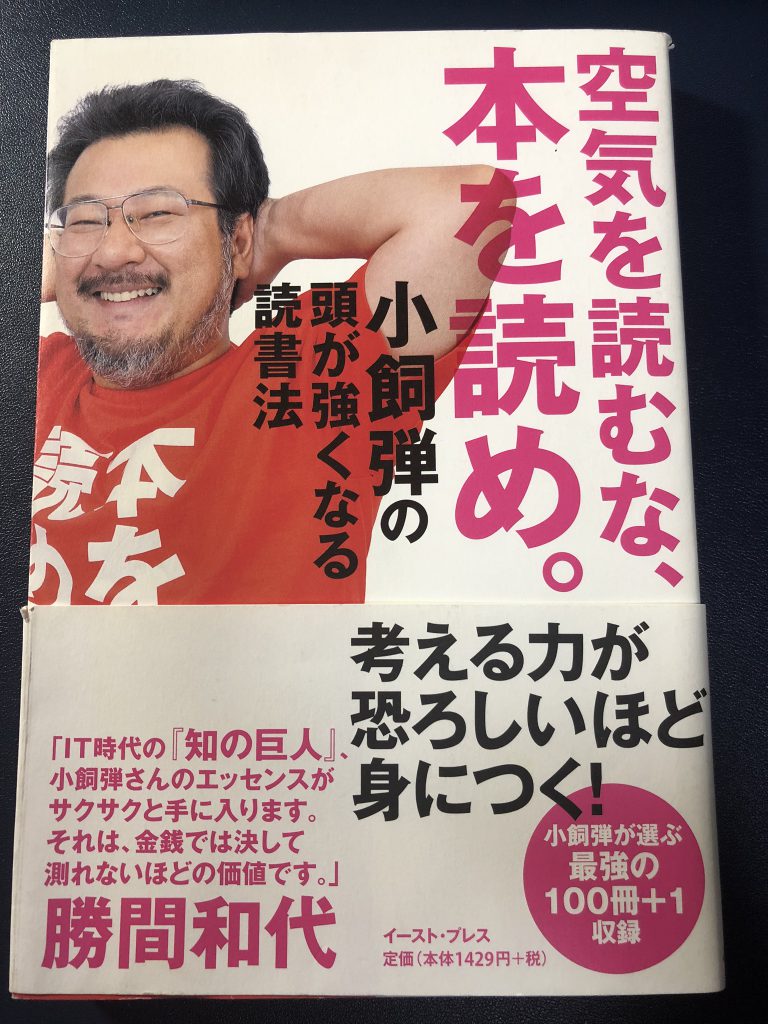

振り返ってみたら、読書術に関する本を7冊(+キンドル1冊読んで

いることが分かり、復習もかねてここでシェアしてお読みいただい

たあなたにお役立ちできればと考えました。

3冊目の紹介になります。

アマゾンの商品ページはこちら

元、ライブドアのCTO(取締役最高技術責任者)の方で以前から書評

ブログで有名で現在はニコニコチャンネルに公式ページ作って沢山

論壇を投稿されています。

読書についてはまず、本の種類をフィクション(物語型)とノンフィ

クション(論文型)で区別して、それぞれに良い読み方を紹介して

くれています。

物語型は気の向くままに読むとして、論文型は目次を理解し、書籍

内容の構造をつかめとのことです。また、目次と内容を照らし合わ

せると中には論点が整理しきれていないものも判断できるとのこと。

実際、私はかつて本にかかれていることは全てが正しく、整理されて

いるものと思っていて、理解できない時には私が未熟なのだと解釈

していました。

いろいろなノンフィクションを読むと比較的早い段階で目次と内容の

不一致を経験しましたし、本のタイトルに騙されちゃうなんてことも

あり、著者も同じ経験をされているようです。

そんなことから、著者の速読方法は、(ノンフィクションに限り)

目次で把握し、気になった箇所だけを拾い読みするという方法です。

他の読書術本と同じ点で言えば、アウトプットで理解力をあげるという

点で、特にマインドマップにすることを進めています。

違う点、「逆もまた真なり」と思ったのは読書に目的を持つな、という

こと。目的を持つとしなければならないという義務感に変わってしまう。

それよりは楽しんで読むことを大事に。というのが著者の主張です。

今回は読書術の部分だけを取り上げましたが、古典やエロ本、まんがの

読み方についても触れています。

振り返って強く感じるのは、読書を楽しみつつ、自分で考える(内容、

読書方法など)ことを欠かさないということです。

考えるということを上手く使えば、考えない(目的をもたない)という

ことも発想が伸びるので自分の枠にはまらない余白に通じるなぁと

感じた一冊です。